Was ist das und was ist dabei unsere Aufgabe?

In den vergangenen Jahren wurde das Thema Prävention sexualisierter Gewalt (PsG) immer präsenter – und das ist gut so. In DAV und JDAV wünschen wir uns eine Kultur des Hinsehens. Im Verhaltenskodex heißt es dazu unter anderem:

„Ich setze mich für eine wertschätzende Vereinskultur ein, in der Verantwortung füreinander übernommen wird und in der es möglich ist, jede Form von persönlichen Grenzverletzungen offen anzusprechen.“

Diese Verantwortung zu übernehmen ist Aufgabe von Erwachsenen und der Sektionen.

Deshalb möchten wir einen Überblick geben über verschiedene Maßnahmen zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen vor sexualisierter Gewalt. Diese Maßnahmen zusammen gefasst nennt man auch Schutzkonzept. Wir sprechen auch gerne von Schutzprozessen, da es ein kontinuierlicher Prozess ist, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und die Maßnahmen zu prüfen, ob diese (noch) sinnvoll sind, angepasst oder erweitert werden müssen.

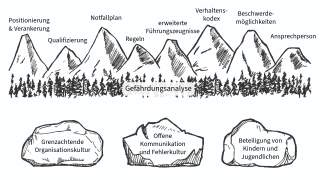

Hierzu wurde die Schutz-Berg-Kette entwickelt. In der Schutz-Berg-Kette gibt es verschiedene Gipfel, die für einzelnen Maßnahmen stehen, sowie die Gefährdungsanalyse, welche die Basis für ein Schutzkonzept darstellt. Idealerweise werden alle diese Gipfel umgesetzt. Auf dem Weg zur Umsetzung all dieser Gipfel kann mit einzelnen Gipfeln gestartet werden und so ein Schutzprozess angestoßen werden. Wichtig ist dabei, zu dokumentieren, wie die Gipfel erreicht werden können, um diese auf ihre Umsetzung prüfen zu können. Eine Verschriftlichung in einem Schutzkonzept ist hierzu ratsam.

Warum sollte sich eine Sektion mit PsG und Schutzprozessen befassen?

Da ein Schutzkonzept ein laufender Prozess ist, der immer wieder angepasst wird, sprechen wir oft von Schutzprozessen statt Schutzkonzepten.

Jede Sektion, vor allem wenn sie mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss ihrem Schutzauftrag nachkommen und Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt ergreifen. Auch in der Mustersatzung für Sektionen ist dies in einem Paragrafen geregelt (§ 3, Absatz 2j). Zudem ist eine Beschäftigung mit dem Thema wichtig, um den Kindern und Jugendlichen selbst und deren Eltern zu zeigen, dass sich in der Sektion gekümmert wird. Eine möglichst umfassende Auseinandersetzung mit der Thematik kann zudem potentielle Täter*innen abschrecken, sich euch als Sektion auszusuchen, um dort aktiv zu werden.

Die Grundsteine für einen Schutzprozess in der Sektion

Warum gibt es die Grundsteine?

Grenzachtende Organisationsstruktur

*weitere Infos folgen*

Offene Kommunikation und Fehlerkultur

*weitere Infos folgen*

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

*weitere Infos folgen*

weitere Informationen

Zu den Grundsteinen empfehlen wir die Seite des Bayerischen Jugendrings mit vielen gut zusammengefasten Informationen und weiterführende Material.

Gefährdungsanalyse

Die Gefährdungsanalyse wird auch Risikoanalyse genannt. Sie bildet eine gute Grundlage, um einen Schutzprozess aufzusetzen.

Mit einer Gefährdungsanalyse kann sich eine Sektion genauer anschauen, welche Gelegenheiten, Strukturen, räumliche Situationen, Entscheidungsstrukturen und Situationen in der Personalverantwortung dazu führen können, dass Täter*innen unbemerkt ihre Strategien nutzen können.

Eine Risikoanalyse wird meistens mit Interviews durchgeführt.

*weitere Infos folgen*

Die Gipfel für einen Schutzprozess

Verhaltenskodex

Der Verbandsrat sowie vorab der Bundesjugendausschuss haben 2014 den Verhaltenskodex für alle ehrenamtlich und hauptberuflich tätigen Personen in DAV und JDAV beschlossen. Diesen gibt es hier.

Um den Verhaltenskodex öffentlichkeitswirksam in der Sektion zu präsentieren, gibt es ein Plakat, welches hier ausgedruckt und aufgehängt werden kann.

Positionierung & Verankerung

Hierbei geht es darum, sich in der Sektion klar für Prävention vor sexualisierter Gewalt, aber auch gegen andere Formen der Gewalt auszusprechen. Auf der Hauptversammlung 2023 wurde die Mustersektionssatzung angepasst und dieser Punkt unter § 3, Absatz 2j in die Mustersatzung aufgenommen. Mit der nächsten Satzungsänderung der Sektion muss dieser Punkt also in die Sektionssatzung aufgenommen werden. Zusätzlich empfehlen wir eine Positionierung zum Thema durch den Sektionsvorstand. Der Verbandsrat hat hierzu bereits eine Position im Jahr 2014 verabschiedet. Diese auch auf Sektionsebene zu unterstützen oder eine eigene zu formulieren, hilft dabei, das Thema auf Sektionsebene stark zu machen.

Erweitertes Führungszeugnis (eFz)

Die Einsichtnahme erweiterter Führungszeugnisse in der Sektion ist unerlässlich und sollte in regelmäßigen Abständen (mind. alle 5 Jahre) erfolgen. Eine Handlungsempfehlung sowie Vorlagen zur Einsichtnahme der Führungszeugnisse gibt es hier.

Ansprechpersonen (in der Sektion)

Wichtig ist, dass Betroffene oder Personen, die etwas mitbekommen haben/denen etwas erzählt wurde, Unterstützung und Hilfe finden. Das können Ansprechpersonen in der Sektion, auf Landesebene oder auf Bundesebene sein. Das können aber auch externe Beratungsstellen sein. Wichtig ist, dass die Anlaufstellen benannt und bekannt sind und dass die benannten Personen entsprechend qualifiziert sind. Es ist niemandem geholfen, wenn es zwar beispielsweise Ansprechpersonen in der Sektion gibt, diese aber niemand kennt. Oder wenn diese sich selbst nicht sicher in der Thematik fühlen, um weiterzuhelfen.

Nachfolgend sind Anforderungen zusammengefasst, welche durch interne Ansprechpersonen in der Sektion erfüllt sein sollten.

Anforderungen an Ansprechpersonen (die Anforderungen könne je nach Sektion und Voraussetzungen angepasst werden):

- Mind. 1 Person, bestenfalls mehrere unterschiedlichen Geschlechts

- Bereitschaft sich in das Thema einzuarbeiten

- Mentale Belastbarkeit im Umgang mit herausfordernden und sensiblen Themen

- Sensibler Umgang mit Betroffenen, Beteiligten etc.

- Teilnahme an Workshops und Weiterbildungsmaßnahmen – Allgemeiner Workshop JDAV zum Thema PsG, weiterführende Schulungen z.B. Schulungen für Vertrauenspersonen von Jugendringen oder der Sportjugend

- Vertraulicher Umgang mit Informationen und Daten

- Aufgaben:

o Ansprechbar sein

o Betreuung von Verdachtsfällen

o Kontakt zu örtlichen Fachberatungsstelle(n)

o Anstoßen von Präventionsmaßnahmen in der Sektion

Ansprechpersonen in DAV und JDAV sind zudem hier zu finden.

Tipp: es ist sinnvoll vorab, auch im Rahmen der Erstellung des Notfallplans mit einer Fachberatungsstelle vor Ort Kontakt aufzunehmen. Wenn die Fachberatungsstelle die Strukturen und den Verein bereits kennen, kann dies bei der Beratung hilfreich sein. Bei Fachberatungsstellen gibt es Unterschiede, ob auch Institutionen beraten werden oder nur Betroffene direkt. Dies gilt es vorab abzuklären.

Idee: für größere Veranstaltungen z.B. Sektionsfeste, Landesjugendversammlungen, große Ausfahrten kann es sinnvoll sein, explizit Ansprechpersonen/ein Team zu benennen, die vor Ort ansprechbar sind. Dieses sollte dafür geschult sein diese Aufgabe zu übernehmen. Gleichzeitig sollte allen Personen, v.a. in leitender Funktion, bewusst sein, dass sie Vertrauenspersonen und somit ansprechbar für potentiell Betroffene sein können.

Qualifizierung

Wichtig ist, dass Jugendleiter*innen, Trainer*innen, Familiengruppenleitungen, Vorstandsmitglieder etc. sensibel mit der Thematik umgehen. Vor allem in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch in Bezug auf Erwachsene. Hierzu gibt es die Möglichkeit, Sektionsworkshops über den Bundesverband in der eigenen Sektion zu organisieren. Zudem gibt es ganztägige Seminare in der DAV-Akademie speziell für Vorstände, aber auch für Jugendleiter*innen im Rahmen des JDAV-Schulungsprogramms, in denen unter anderem Möglichkeiten diskutiert werden, wie Schutzprozesse angestoßen werden können.

Die Workshops eignen sich für alle Jugendleiter*innen, Trainer*innen und Familiengruppenleitungen hervorragend als regelmäßige Auffrischung der Sensibilisierung, die mit der Ausbildung vermittelt wurde.

Notfallplan

Was ist, wenn doch mal ein Fall/eine uneindeutige Situation aufkommt? Trotz umfangreicher Präventionsmaßnahmen?

Das kann vorkommen. Hierbei ist es wichtig darauf vorbereitet zu sein. Ein Notfallplan oder auch Krisen-/Interventionsplan genannt, hilft Handlungssicherheit im Krisenfall zu haben und vorbereitet zu sein. Ein Notfallplan sollte also immer vorab formuliert werden, bevor er zum Einsatz kommt. Hierbei sind unterschiedliche Situationen zu berücksichtigen (z.B. Vorfall auf einer Ausfahrt, Vorfall in der Kletterhalle, wie wird die Sektion darüber in Kenntnis gesetzt…).

Hilfreiche Links zur Erstellung eines Notfallplans:

- Notfallplan (bjr.de)

- Interventionsleitfaden (bistummainz.de)

Regeln

Infos folgen

Beschwerdemöglichkeiten

Um Offenheit für das Thema zu zeigen und Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen die Möglichkeit zu geben offen über (sexualisierte) Grenzverletzungen zu sprechen, ist die Schaffung von Beschwerdemöglichkeiten wichtig. Nachfolgend ein paar Beispiele zur Umsetzung sowie weiterführende Infos:

- Einrichtung eines (digitalen) Kummerkastens

- Ansprechperson(en) in der Sektion benennen

- Offenheit kommunizieren, dass Vorstand, Jugendreferent*in, Jugendleiter*innen ansprechbar sind

- Plakate aufhängen, um Offenheit für das Thema zu signalisieren

- Befragung und Auswertungen von Kursen/Ausfahrten etc. nutzen/einführen

Viele hilfreiche Tipps und Ideen zur Einführung/Umsetzung von Beschwerdemöglichkeiten gibt es auf der Seite des Bayerischen Jugendrings.